1. पहले पद में भगवान और भक्त की जिन-जिन चीजों से तुलना की गई है, उनका उल्लेख कीजिए।

उत्तर:- पहले पद में भगवान और भक्त की तुलना विभिन्न जोड़ों से की गई है, जैसे चंदन और पानी, बादल और वन, मोर और चन्द्रमा, चकोर और दीपक, मोती और धागा, सोना और सुहागा। ये सभी जोड़े एक-दूसरे के साथ गहरे जुड़े और पूरक होते हैं, ठीक वैसे ही जैसे भगवान और भक्त के बीच संबंध होता है।

2. पहले पद की प्रत्येक पंक्ति के अंत में तुकांत शब्दों के प्रयोग से नाद-सौंदर्य आ गया है, जैसे – पानी, समानी आदि। इस पद में से अन्य तुकांत शब्द छाँटकरलिखिए।

उत्तर:- इस पद में प्रयुक्त अन्य तुकांत शब्द हैं—

पानी–समानी, मोरा–चकोरा, बाती–राती, धागा–सुहागा, दासा–रैदासा।

इन शब्दों के प्रयोग से पद में एक मधुर नाद और सौंदर्य पैदा होता है।

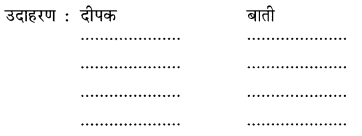

3. पहले पद में कुछ शब्द अर्थ की दृष्टि से परस्पर संबद्ध हैं। ऐसे शब्दों को छाँटकर लिखिए –

उदाहरण : दीपक बाती

उत्तर:- पहले पद में अर्थ के हिसाब से जुड़े हुए शब्द हैं —

4. दूसरे पद में कवि ने ‘गरीब निवाजु’ किसे कहा है? स्पष्ट कीजिए।

उत्तर:- दूसरे पद में ‘गरीब निवाजु’ से मतलब ईश्वर से है। उन्हें इस नाम से इसलिए संबोधित किया गया है क्योंकि वे निर्धन, कमज़ोर और निम्नवर्गीय भक्तों की भी समान रूप से सहायता करते हैं, उनका सम्मान करते हैं और उनके दुखों को दूर करके उन्हें मोक्ष की ओर ले जाते हैं।

5. दूसरे पद की ‘जाकी छोति जगत कउ लागै ता पर तुहीं ढरै’ इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए।

उत्तर:-इस पंक्ति का मतलब है कि समाज गरीबों और छोटे-छोटे लोगों को महत्व नहीं देता और उनसे दूरी बनाता है। लेकिन ईश्वर बिना किसी भेदभाव के उनकी सहायता करते हैं, उनकी पीड़ा दूर करते हैं और उन्हें अपनाते हैं।

6. ‘रैदास’ ने अपने स्वामी को किन-किन नामों से पुकारा है?

उत्तर:- रैदास ने अपने स्वामी को गुसईया, गरीब-निवाजु, लाल, गोबिंद, हरि, प्रभु और अन्य कई भक्तिपूर्ण नामों से संबोधित किया है।

7. निम्नलिखित शब्दों के प्रचलित रूप लिखिए –

मोरा, चंद, बाती, जोति, बरै, राती, छत्रु, धरै, छोति, तुहीं, गुसइआ

उत्तर:-

मोरा – मोर

चंद – चन्द्रमा

बाती – बत्ती

बरै – जले

राती – रात

छत्रु – छत्र

धरै – रखे

छोति – छुआछूत

तुहीं – तुम्हीं

राती – रात

गुसइआ – गौसाई

8. नीचे लिखी पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए –

1. जाकी अँग-अँग बास समानी

उत्तर:- इस पंक्ति का भाव यह है कि जिस प्रकार चंदन के स्पर्श से उसका सुगंधित गुण चारों ओर फैल जाता है, उसी तरह भक्त के शरीर के प्रत्येक अंग में ईश्वर-भक्ति की महक बस गई है, जो उसके सम्पूर्ण व्यक्तित्व को पवित्र और मधुर बना देती है।

2. जैसे चितवत चंद चकोरा

उत्तर:- इस पंक्ति का भाव यह है कि जिस प्रकार चकोर पक्षी निरंतर चन्द्रमा को निहारता रहता है, उसी प्रकार मैं भी अपने प्रभु के दर्शन और प्रेम की अभिलाषा में निरंतर तन्मय रहता हूँ।

3. जाकी जोति बरै दिन राती

उत्तर:-इस पंक्ति का भाव यह है कि कवि ईश्वर को ऐसे दीपक के रूप में देखता है जिसकी ज्योति निरंतर दिन-रात जलती रहती है, और स्वयं को उसकी बाती मानकर सदा प्रभु-प्रकाश में आलोकित रहने की भावना प्रकट करता है।

4. ऐसी लाल तुझ बिनु कउनु करै

उत्तर:- इस पंक्ति का भाव यह है कि प्रभु से बढ़कर इस संसार में कोई ऐसा नहीं है जो नीच समझे जाने वालों को सम्मान और स्नेह प्रदान करे। समाज जहाँ निम्न वर्ग के साथ भेदभाव करता है, वहीं ईश्वर सबको समान दृष्टि से देखते हैं और अछूत माने जाने वालों को भी उच्च स्थान प्रदान करते हैं।

5. नीचहु ऊच करै मेरा गोबिंदु काहू ते न डरै

उत्तर:- इस पंक्ति का भाव यह है कि मेरा गोबिंद सर्वशक्तिमान है, वह किसी से भयभीत नहीं होता और अपने सामर्थ्य से नीच समझे जाने वालों को भी ऊँचा दर्जा दे देता है। उसकी कृपा से निम्न जाति में जन्म लेने वाला भी सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेता है।

6. रैदास के इन पदों का केंद्रीय भाव अपने शब्दों में लिखिए।

उत्तर:-पहला पद – रैदास के पहले पद का केंद्रीय भाव यह है कि कवि का प्रभु-प्रेम इतना गहरा है कि उनका अस्तित्व ही प्रभु में विलीन हो गया है। वे अपने ईश्वर के साथ ऐसी एकात्मता अनुभव करते हैं कि उनके बिना जीवन की कल्पना भी असंभव है।

दूसरा पद – रैदास के दूसरे पद का केंद्रीय भाव यह है कि प्रभु दया, समानता और निडरता के प्रतीक हैं। वे गरीबों और असहायों के रक्षक हैं, अछूतों के उद्धारक हैं और अपनी शक्ति से नीच समझे जाने वालों को भी उच्च सम्मान प्रदान करने वाले सर्वशक्तिमान हैं।

प्रश्न-अभ्यास

1. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए-

(क) पहले पद में भगवान और भक्त की जिन-जिन चीजों से तुलना की गई है, उनका उल्लेख कीजिए।(ख) पहले पद की प्रत्येक पंक्ति के अंत में तुकांत शब्दों के प्रयोग से नाद-सौंदर्य आ गया है, जैसे-पानी, समानी आदि। इस पद में से अन्य तुकांत शब्द छाँटकर लिखिए।

(ग) पहले पद में कुछ शब्द अर्थ की दृष्टि से परस्पर संबद्ध हैं। ऐसे शब्दों को छाँटकर लिखिए-

(घ) दूसरे पद में कवि ने ‘गरीब निवाजु’ किसे कहा है? स्पष्ट कीजिए।

(ङ) दूसरे पद की ‘जाकी छोति जगत कउ लागै ता पर तुहीं ढरै’ इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए।

(च) “रैदास’ ने अपने स्वामी को किन-किन नामों से पुकारा है?

(छ) निम्नलिखित शब्दों के प्रचलित रूप लिखिए-

मोरा, चंद, बाती जोति, बरै, राती, छत्रु, धरै, छोति, तुहीं, गुसईआ

उत्तर-

(क) पहले पद में भगवान और भक्त की निम्नलिखित चीजों से तुलना की गई है-

1. भगवान की चंदन से और भक्त की पानी से ।

2. भगवान की घन बन से और भक्त की मोर से।

3. भगवान की चाँद से और भक्त की चकोर से

4. भगवान की दीपक से और भक्त की बाती से

5. भगवान की मोती से और भक्त की धागे से ।

6. भगवान की सुहागे से और भक्त को सोने से।

(ख) अन्य तुकांत शब्द इस प्रकार हैं

1. मोरा – चकोरा

2. बाती – राती

3. धागा – सुहागा

4. दासा – रैदासा

(ग)

1. चंदन – बास

2. घन बन – मोर

3. चंद – चकोर

4. मोती – धागा

5. सोना – सुहागा

6. स्वामी – दास

(घ) दूसरे पद में कवि ने अपने प्रभु को ‘गरीब निवाजु’ कहा है। इसका अर्थ है-दीन-दुखियों पर दया करने वाला। प्रभु ने रैदास जैसे अछूत माने जाने वाले प्राणी को संत की पदवी प्रदान की। रैदास जन-जन के पूज्य बने। उन्हें महान संतों जैसा सम्मान मिला। रैदास की दृष्टि में यह उनके प्रभु की दीन-दयालुता और अपार कृपा ही है।

(ङ) इसका आशय है-रैदास अछूत माने जाते थे। वे जाति से चमार थे। इसलिए लोग उनके छूने में भी दोष मानते थे। फिर भी प्रभु उन पर द्रवित हो गए। उन्होंने उन्हें महान संत बना दिया।

(च) रैदास ने अपने स्वामी को ‘लाल’, गरीब निवाजु, गुसईआ, गोबिंदु आदि नामों से पुकारा है।

(छ)

प्रयुक्त रूप प्रचलित रूप

1. मोरा – मोर

2. चंद – चाँद

3. बाती – बत्ती

4. जोति – ज्योति

5. बरै – जलै

6. राती – रात्रि, रात

7. छत्रु – छत्र, छाता

8. धरै – धारण करे

9. छोति – छूते

10. तुहीं – तुम्हीं

11. गुसईआ – गोसाईं।

2. नीचे लिखी पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए-

(क) जाकी अँग-अँग बास समानी

उत्तर- (अलग रूप में) – यहाँ कवि रैदास अपने ईश्वर के साथ अपने गहरे और अटूट संबंध को व्यक्त करते हैं। वे कहते हैं कि जैसे चंदन का स्पर्श पानी को सुगंधित कर देता है, वैसे ही प्रभु की कृपा और भक्ति ने उनके शरीर-मन को भीतर तक महका दिया है। प्रभु के प्रेम और अनुग्रह की सुगंध उनके प्रत्येक अंग में रच-बस गई है, जिससे उनका सम्पूर्ण अस्तित्व ईश्वरमय हो गया है।

(ख) जैसे चितवत चंद चकोरा

उत्तर-(अलग रूप में) – इस पंक्ति में रैदास अपने प्रभु के प्रति अपनी अपार भक्ति और दर्शन की लालसा व्यक्त करते हैं। वे बताते हैं कि उनके नेत्र प्रभु के स्वरूप पर ऐसे स्थिर हैं, जैसे चकोर पक्षी प्रेमपूर्वक चंद्रमा को निहारता रहता है। प्रभु के दर्शन से उन्हें अद्भुत आनंद मिलता है, परंतु उनकी आँखें उससे कभी संतुष्ट नहीं होतीं; वे निरंतर उस दिव्य रूप को देखने की अभिलाषा करती रहती हैं।

(ग) जाकी जोति बरै दिन राती

उत्तर-(अलग रूप में) – यहाँ कवि रैदास अपने प्रभु से अपने संबंध को दीपक और बाती के रूप में प्रस्तुत करते हैं। वे मानते हैं कि जैसे दीपक की ज्योति बाती के सहारे दिन-रात प्रकाश फैलाती है, वैसे ही उनके हृदय में प्रभु-प्रेम और भक्ति की लौ निरंतर जलती रहे। यह लौ न कभी मंद हो, न बुझ जाए, बल्कि हर क्षण उनके जीवन को आलोकित करती रहे।

(घ) ऐसी लाल तुझ बिनु कउनु करै

उत्तर-(अलग रूप में) – इस पंक्ति में कवि रैदास अपने प्रभु की अनुपम करुणा और उदारता का वर्णन करते हैं। वे कहते हैं कि समाज जिन लोगों को अस्पृश्य मानकर तिरस्कार करता है, उन पर भी प्रभु बिना भेदभाव के अपनी असीम कृपा बरसाते हैं। प्रभु के समान दया और स्नेह किसी और में नहीं है। उनकी कृपा से उपेक्षित और तिरस्कृत व्यक्ति भी सम्मान और प्रेम के अधिकारी बन जाते हैं।

(ङ) नीचहु ऊच करै मेरा गोबिंदु काहू ते न डरै

उत्तर-(अलग रूप में) – इस पंक्ति में रैदास बताते हैं कि उनके प्रभु गोबिंद इतने करुणामय हैं कि वे समाज के सबसे नीच और तिरस्कृत व्यक्ति को भी अपने अनुग्रह से ऊँचा और सम्माननीय बना देते हैं। प्रभु की कृपा प्राप्त होने पर वह व्यक्ति निर्भय हो जाता है, क्योंकि अब उसे किसी के तिरस्कार या भय की चिंता नहीं रहती। प्रभु का आशीर्वाद ही उसे शक्ति, सम्मान और साहस प्रदान करता है।

3. रैदास के इन पदों का केंद्रीय भाव अपने शब्दों में लिखिए।

उत्तर- पहले पद का केंद्रीय भाव यह है कि संत रैदास के लिए राम-नाम उनका जीवन-सार बन चुका है। उन्होंने प्रभु के नाम को तन-मन में इस प्रकार बसाया है कि अब वह उनसे अलग नहीं हो सकता।

दूसरे पद का केंद्रीय भाव यह है कि प्रभु अत्यंत दयालु, कृपालु और निर्भीक हैं। वे अपनी अनंत कृपा से तुच्छ और उपेक्षित व्यक्ति को भी सम्मान और ऊँचाई प्रदान कर देते हैं, तथा उनका कल्याण करते हैं।योग्यता विस्तार

1. भक्त कवि कबीर, गुरु नानक, नामदेव और मीराबाई की रचनाओं का संकलन कीजिए।

उत्तर- छात्र इन कवियों की रचनाओं का संकलन स्वयं करें।

2. पाठ में आए दोनों पदों को याद कीजिए और कक्षा में गाकर सुनाइए।

उत्तर- छात्र दोनों पदों को स्वयं याद करें और कक्षा में गाकर सुनाएँ।

लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर

निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर दीजिए।

1. रैदास को किसके नाम की रट लगी है? वह उस आदत को क्यों नहीं छोड़ पा रहे हैं?

उत्तर-(अलग रूप में) – रैदास के हृदय में राम-नाम का जाप निरंतर गूँज रहा है। यह उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुका है। वे इसे इसलिए नहीं छोड़ सकते, क्योंकि वे अपने प्रभु में इस प्रकार लीन हो गए हैं जैसे चंदन और पानी मिलकर एक हो जाते हैं और अपनी सुगंध चारों ओर फैला देते हैं।

2. जाकी अंग-अंग वास समानी’ में जाकी’ किसके लिए प्रयुक्त है? इससे कवि को क्या अभिप्राय है?

उत्तर- (अलग रूप में) – ‘जाकी अंग-अंग वास समानी’ में ‘जाकी’ शब्द चंदन को दर्शाता है। कवि का आशय यह है कि जैसे पानी के साथ घुला चंदन अपनी सुगंध चारों ओर फैला देता है, वैसे ही प्रभु की भक्ति ने उनके तन-मन को महका दिया है और उसका आनंद उनके प्रत्येक अंग में रचा-बसा है।

3.‘तुम घन बन हम मोरा’-ऐसी कवि ने क्यों कहा है?

उत्तर- रैदास अपने आराध्य प्रभु के दर्शन से अपार आनंद का अनुभव करते हैं। उन्होंने ‘तुम घन बन हम मोरा’ इसलिए कहा है कि जैसे जंगल में रहने वाला मोर काले बादलों को देखकर नाच उठता है, वैसे ही वे भी अपने प्रभु के दर्शन पाकर हर्ष और उत्साह से भर जाते हैं।

4. जैसे चितवत चंद चकोरा’ के माध्यम से रैदास ने क्या कहना चाहा है?

उत्तर-(अलग रूप में) – ‘जैसे चितवत चंद चकोरा’ कहकर रैदास यह भाव व्यक्त करते हैं कि जैसे चकोर पक्षी पूरी रात चंद्रमा को निहारता रहता है, फिर भी उसकी दृष्टि तृप्त नहीं होती, वैसे ही उनके नेत्र प्रभु के दर्शन करते-करते भी संतुष्ट नहीं होते; वे हर पल उस दिव्य रूप को देखने की लालसा से भरे रहते हैं।

5. रैदास द्वारा रचित ‘अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी’ को प्रतिपाद्य लिखिए।

उत्तर- (अलग रूप में) – रैदास की रचना ‘अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी’ में कवि ने प्रभु-नाम के निरंतर जाप के माध्यम से अपनी अटूट और निष्कपट भक्ति को व्यक्त किया है। चंदन-पानी, दीपक-बाती जैसे सुंदर प्रतीकों का प्रयोग कर उन्होंने प्रभु के साथ अपने घनिष्ठ संबंध और उनके प्रति दास्य भाव को प्रकट किया है, साथ ही उनके सान्निध्य की गहरी लालसा भी दिखाई है।

6. रैदास ने अपने ‘लाल’ की किन-किन विशेषताओं का उत्लेख किया है?

उत्तर-(अलग रूप में) – रैदास ने अपने ‘लाल’ को दीन-दुखियों का सच्चा सहारा, अत्यंत दयालु और करुणामय बताया है। वे समाज में नीच समझे जाने वालों पर भी अपनी असीम कृपा बरसाकर उन्हें सम्मान और ऊँचाई प्रदान करते हैं, तथा अछूत माने जाने वाले लोगों का उद्धार कर उन्हें आदर के योग्य बना देते हैं।

7. कवि रैदास ने किन-किन संतों का उल्लेख अपने काव्य में किया है और क्यों?

उत्तर- (अलग रूप में) – कवि रैदास ने अपने काव्य में संत नामदेव, कबीर, त्रिलोचन, सधना और सैन का स्मरण किया है। इनका उल्लेख करते हुए वे यह संदेश देना चाहते हैं कि उनके प्रभु सदैव निर्धनों और समाज में उपेक्षित लोगों के रक्षक रहे हैं। प्रभु ने अपनी कृपा से ऐसे संतों को सम्मान और उच्च स्थान प्रदान किया, जो पहले साधारण या कमजोर समझे जाते थे।

8. कवि ने गरीब निवाजु किसे कहा है और क्यों ?

उत्तर-(अलग रूप में) – कवि ने ‘गरीब निवाजु’ अपने आराध्य प्रभु को संबोधित किया है। इसका कारण यह है कि प्रभु ने निर्धनों, निर्बलों और अछूत माने जाने वाले लोगों पर अपनी अपार करुणा बरसाकर उनका उद्धार किया है। उनकी कृपा से ये लोग समाज में सम्मानित हुए और उन्हें ऊँचा स्थान प्राप्त हुआ।

दीर्घ उत्तरीय प्रश्नोत्तर

1. पठित पद के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि रैदास की उनके प्रभु के साथ अटूट संबंध हैं।

उत्तर- (अलग रूप में) – पठित पद से यह स्पष्ट होता है कि रैदास का अपने प्रभु के साथ अत्यंत गहरा और अटूट संबंध है। वे प्रभु-नाम के जाप में इस तरह लीन हैं कि यह आदत अब उनसे छूट ही नहीं सकती। कवि ने अपने प्रभु की तुलना चंदन, बादल, चाँद, मोती और सोने से की है, जबकि स्वयं को पानी, मोर, चकोर, धागा और सुहागे के रूप में प्रस्तुत किया है। इन प्रतीकों के माध्यम से उन्होंने यह दर्शाया है कि वे अपने प्रभु के साथ पूर्ण रूप से एकाकार हो चुके हैं और दास्य भाव से उनकी भक्ति में रमे हुए हैं।

2. कवि रैदास ने ‘हरिजीउ’ किसे कहा है? काव्यांश के आधार पर ‘हरिजीउ’ की विशेषताएँ लिखिए।

उत्तर-(अलग रूप में) – कवि रैदास ने ‘हरिजीउ’ शब्द से अपने आराध्य प्रभु को संबोधित किया है। उनके अनुसार, हरिजीउ ही ऐसे हैं जो समाज में कमजोर, तिरस्कृत और अछूत माने जाने वालों पर स्नेह, दया और प्रेम बरसा सकते हैं। ऐसी करुणा और उदारता किसी और में नहीं है। उनके हरिजीउ की कृपा से नीच समझे जाने वाले भी सम्मान और ऊँचा स्थान प्राप्त करते हैं, और उनकी अनुकंपा से सभी कार्य सफलतापूर्वक संपन्न हो जाते हैं।

3. रैदास द्वारा रचित दूसरे पद ‘ऐसी लाल तुझ बिनु कउनु करै’ को प्रतिपाद्य लिखिए।

उत्तर- (अलग रूप में) – रैदास के दूसरे पद ‘ऐसी लाल तुझ बिनु कउनु करै’ में उनके प्रभु की अनुपम करुणा और दीन-दुखियों के प्रति गहन स्नेह का चित्रण है। कवि बताते हैं कि उनका प्रभु जिस प्रकार निर्धनों को सम्मान और ऊँचाई प्रदान करता है, वैसा कार्य कोई और नहीं कर सकता। वह अछूत माने जाने वालों पर भी अपनी कृपा बरसाकर उन्हें समाज में आदर का स्थान दिलाता है। प्रभु ने अनेक गरीबों का उद्धार कर यह सिद्ध किया है कि उनकी कृपा से सभी कार्य सरलता से पूर्ण हो जाते हैं।

Answer by Mrinmoee